ITやセキュリティの話題でよく出てくる「ホワイトリスト」や「ブラックリスト」。最近では「アローリスト(許可リスト)」「拒否リスト(ブロックリスト)」という言い方も増えてきました。

でも実際には、

- これらの用語はどう違うの?

- どんなときに使うの?

と混乱してしまう方も多いと思います。

この記事では、ホワイトリスト・ブラックリスト・アローリスト(許可リスト)・拒否リスト(ブロックリスト)の意味・違い・使い分けをわかりやすく解説します。

ホワイトリストとは?

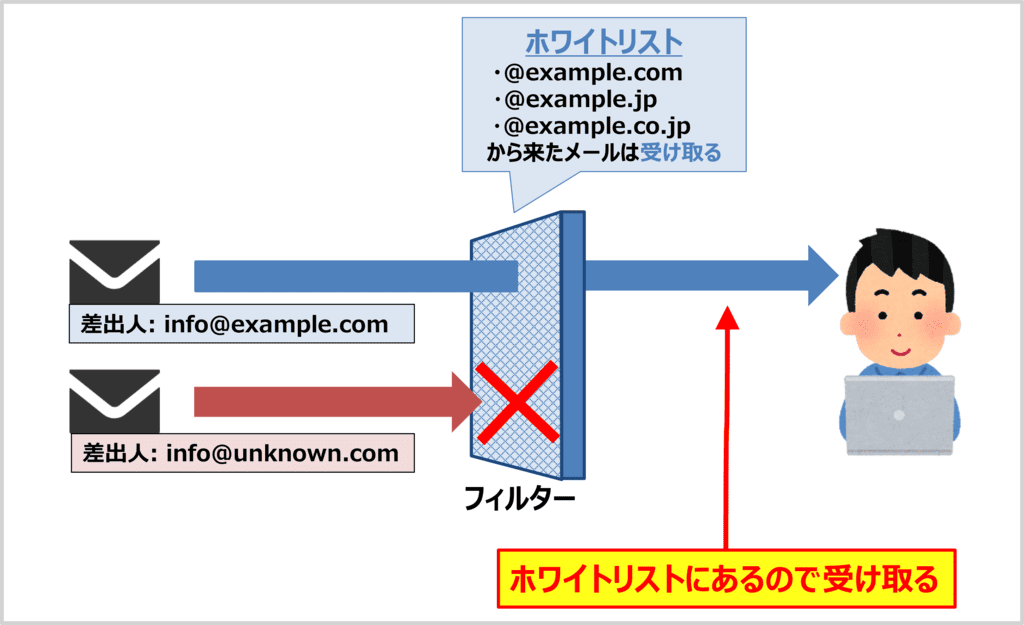

ホワイトリストとは、「許可されたものだけを通す仕組み」のことです。

たとえば会社や組織のネットワークで、次のような設定をする場合があります。

- このWebサイトだけ閲覧OK

- このアプリだけインストールOK

- このIPアドレスだけアクセス許可

つまり、「あらかじめ安全と確認されたものだけを許可する」という考え方です。安全性を最優先にした仕組みで、不要なアクセスや不正な通信を防ぐのに効果的です。

ホワイトリストは、安全性が高いという大きなメリットがあります。しかし、新しい許可対象をその都度追加しなければならないため、運用の手間がかかるというデメリットもあります。

ホワイトリストは、入館証を持っている人だけが入れる「許可リスト」のようなものです。リストに登録されていない人(=未許可の人)は中に入ることができません。

ホワイトリストの例

ホワイトリストは、さまざまな分野で使われています。ここでは、身近な3つの例を紹介します。

- メールの受信設定

- 迷惑メール対策で「このメールアドレスからのメールだけ受け取る」と設定する場合、そのアドレスはホワイトリストに登録されます。登録されたアドレスからのメールは受信でき、それ以外のメールはすべて拒否されます。

- ファイアウォール(通信制御)

- サーバーや社内ネットワークでは、外部からのアクセスを制御するために「特定のIPアドレスだけ通信を許可する」という設定を行うことがあります。この許可されたIP一覧がホワイトリストです。安全と確認された送信元からしか接続できないようにすることで、不正アクセスを防止できます。

- Webアプリやクラウドサービス

- たとえば、管理画面にアクセスできるのは社内ネットワークだけにしたい場合、社内のIPアドレスをホワイトリストに登録しておくことで、外部からのアクセスを自動的に遮断できます。

ブラックリストとは?

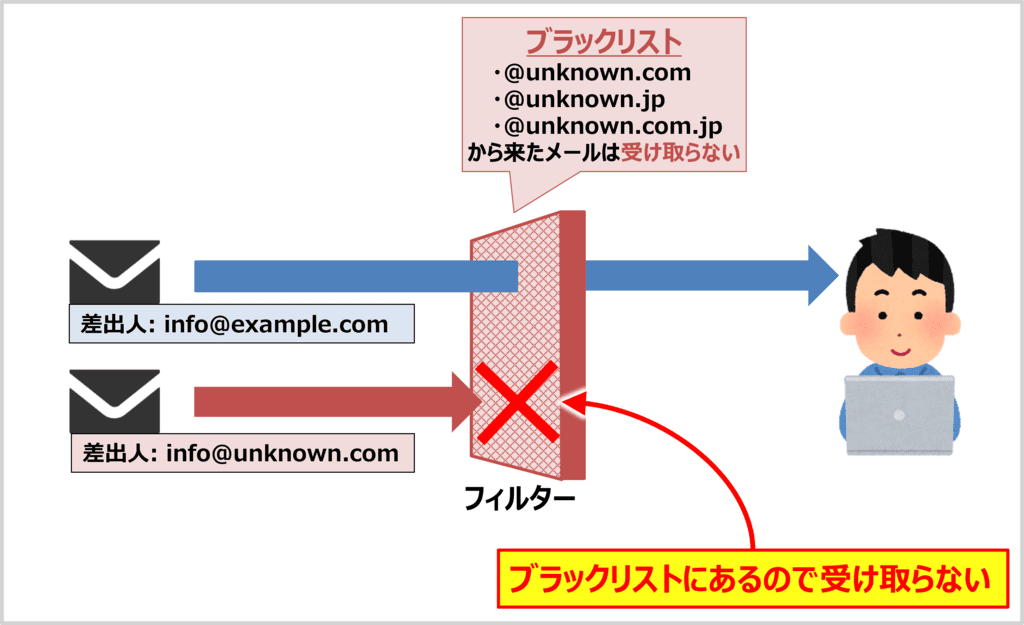

ブラックリストとは、「禁止したものだけをブロックする仕組み」のことです。ホワイトリストの逆の考え方になります。

たとえば次のようなケースがあります。

- 迷惑メールを送信してくるアドレスをブラックリストに登録して受信を拒否する

- 不正アクセスをしてきたIPアドレスをブロックする

- 危険なサイトのURLをリスト化してアクセスを遮断する

つまり、「基本は全部OK、でも危険なものだけ禁止」という考え方です。

ブラックリスト方式は、運用が簡単で管理しやすいのがメリットです。しかし、まだ登録されていない新しい脅威(未知のウイルスや攻撃など)には対応できないというデメリットがあります。

ブラックリストは、「要注意人物リスト」のようなものです。たとえば、誰でも入れる建物だけど、トラブルを起こした人だけ入場禁止になる仕組みに似ています。

ブラックリストの例

ブラックリストは、さまざまな分野で使われています。ここでは、身近な2つの例を紹介します。

- ウイルス対策ソフト

- 既知のマルウェア(ウイルス)をブラックリストとして登録し、一致するファイルを検出したら削除・隔離します。

- メールサービス

- 迷惑メールの送信元ドメインやサーバーをブラックリスト化し、その発信元からのメールを自動的に迷惑メールフォルダへ振り分けます。

「ホワイトリスト」と「ブラックリスト」の違い

「ホワイトリスト」と「ブラックリスト」は、どちらも「安全を守るための仕組み」ですが、考え方が正反対です。以下の表で整理してみましょう。

| 比較項目 | ホワイトリスト | ブラックリスト |

| 基本の考え方 | 許可したものだけ通す | 禁止したものだけブロックする |

| セキュリティレベル | 高い(安全性重視) | 中程度(利便性重視) |

| 運用のしやすさ | 新しい対象を都度追加する必要あり | 比較的簡単に運用可能 |

| 主なリスク | 新しいものを誤ってブロックする可能性 | 未知の脅威を防げない可能性 |

| 主な利用例 | 社内システム、管理画面、ファイアウォールなど | メールフィルタ、ウイルス対策ソフトなど |

「ホワイトリスト」と「ブラックリスト」の使い分け

「ホワイトリスト」と「ブラックリスト」は、どちらが「優れている」というものではなく、状況や目的によって使い分けるのが大切です。以下にシーン別で見てみましょう。

| シーン | 向いている方式 | 理由 |

|---|---|---|

| セキュリティを最優先するシーン (銀行や社内システムなど) | ホワイトリスト | 許可された対象しか通さないため、安全性が高い |

| 利便性や柔軟性を最重視するシーン (SNS・メールサービス・ECサイトなど) | ブラックリスト | 基本的に自由に利用でき、ユーザー体験を損なわない |

このように、システムの目的に合わせて、バランスよく選択するのがポイントです。

「ホワイトリスト・ブラックリスト」から「アローリスト・拒否リスト」へ

「ホワイトリスト」と「ブラックリスト」という表現は長く使われてきましたが、近年では「アローリスト(許可リスト)」と「拒否リスト(ブロックリスト)」という表現が使われます。

これは、「白=良い」「黒=悪い」という意味づけが人種や文化に関連して受け取られる可能性があるため、文化的・倫理的な配慮の観点から見直されました。

その結果、Google、Microsoft、GitHub、IETF(Internet Engineering Task Force) などの主要な企業・団体が新しい表記を採用しています。

| 従来の表現 | 推奨される表現 | 日本語訳 |

|---|---|---|

| ホワイトリスト | アローリスト(許可リスト) | 許可された対象の一覧 |

| ブラックリスト | 拒否リスト(ブロックリスト) | 拒否・禁止された対象の一覧 |

そのため、新しいプロジェクトやドキュメントでは、「アローリスト(許可リスト)」と「拒否リスト(ブロックリスト)」を使用するのが望ましいとされています。

ホワイトリスト・ブラックリスト・アローリスト・拒否リストの略称

社内システムや設計書などでは、ホワイトリスト・ブラックリスト・アローリスト・拒否リストを略称で表記することもあります。以下に略称を示します。

| 用語 | 英語表記 | 略称 |

| ホワイトリスト | Whitelist | WL |

| ブラックリスト | Blacklist | BL |

| アローリスト(許可リスト) | Allowlist | AL |

| 拒否リスト(ブロックリスト) | Denylist | DL |

略称は社内システムで使う程度にとどめ、外向けの文書やブログでは正式表記(ホワイトリスト・ブラックリスト・アローリスト・拒否リスト)を使うのが望ましいです。

本記事のまとめ

この記事ではホワイトリスト・ブラックリスト・アローリスト(許可リスト)・拒否リスト(ブロックリスト)の意味・違い・使い分けについて説明しました。

ホワイトリスト(アローリスト)とブラックリスト(拒否リスト)は、どちらもセキュリティやアクセス制御で重要な考え方です。

- ホワイトリスト / アローリスト:許可したものだけ通す(安全性重視)

- ブラックリスト / 拒否リスト:危険なものだけ止める(利便性重視)

社内ネットワークや金融システムなど、厳重な管理が必要な場合は 「ホワイトリスト / アローリスト」、多数の利用者が関わるサービスやアプリでは「ブラックリスト / 拒否リスト」と使い分けるのがポイントです。

お読みいただきありがとうございました。