この記事では『OSSライセンス』について、

- OSSライセンスの探し方

- OSSライセンスの読み方

などを図を用いて分かりやすく説明するように心掛けています。ご参考になれば幸いです。

OSSライセンスの探し方

OSSライセンスは主に以下の箇所に記載されています。

OSSライセンスの記載場所

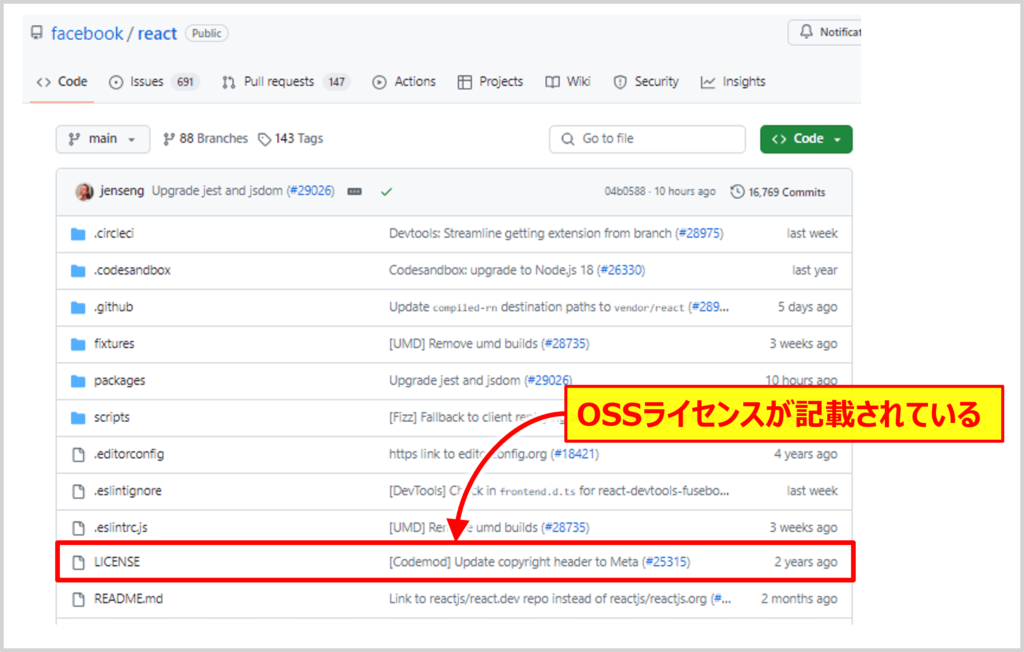

- ソースコードに同梱されているテキストファイル

- 一般的には、OSSプロジェクトのトップディレクトリには、LICENSEやCOPYINGやCOPYRIGHTといった名前のファイルが存在し、その中にライセンス情報が記載されています。

- OSSプロジェクトのGitHubリポジトリなどで、プロジェクトのルートディレクトリをチェックするとLICENSEやCOPYINGやCOPYRIGHTといった名前のファイルが見つかります。

- ソースコードファイルのヘッダー

- ソースファイルの最初の数行に、ライセンス情報が記載されていることがあります。

- プロジェクトの公式Webサイト

- OSSプロジェクトの公式Webサイトの「Documentation」や「About」セクションにライセンス情報が記載されていることがあります。また、FAQやヘルプセクションにもライセンス情報が記載されていることがあります。

- 組み込み製品の表示・ドキュメント

- 組み込みシステムや消費者向け電子機器など、OSSを利用している製品の設定メニューの「Legal Notices」や「About」セクションにライセンス情報が記載されていることがあります。また、取扱説明書にライセンス情報が記載されていることがあります。

OSSライセンスの読み方

OSSライセンスは数行ほどの短いものから、何ページにも渡るような長いものがあります。また、ライセンスは英語で書かれていることが多いので、読むのが大変です。ここではOSSライセンスの読み方について説明します。

OSSライセンスの構成

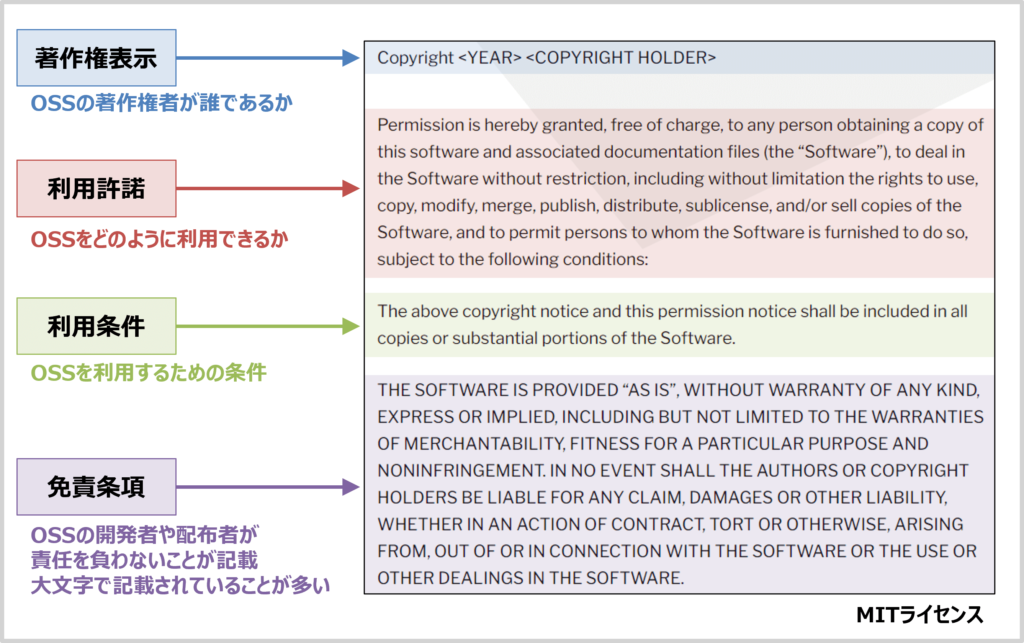

まず、OSSライセンスの本文の構成を把握することが重要です。OSSライセンスは通常、以下の4つのセクションで構成されています(例外的な構成のOSSライセンスもあります)。

- 著作権表示(青色部分)

- OSSの著作権者が誰であるかが示されています。

- 利用許諾(赤色部分)

- OSSの利用者がOSSをどのように利用できるかが記載されています。

- 例えば、「OSSの商用利用が許可されているかどうか」、「OSSの使用、複製、改変、再頒布が許可されているかどうか」などが記載されています。

- 利用条件(緑色部分)

- OSSを利用するための条件が定められています。

- 例えば、「元のOSSライセンスと同じライセンスで派生ソフトウェアを再配布すること」、「派生ソフトウェアを再配布する際には、ソースコードを公開すること」、「OSSライセンス情報(著作権表示,利用許諾、利用条件、免責条項)を含めて派生ソフトウェアを再配布すること」などが記載されています。

- 免責条項(紫色部分)

- 免責条項では、OSSが持つ可能性のあるバグや問題に対して、OSSの開発者や配布者が責任を負わないことを明確にします。

- 免責条項は大文字で記述されていることが多いです。

OSSライセンスの主要なキーワード

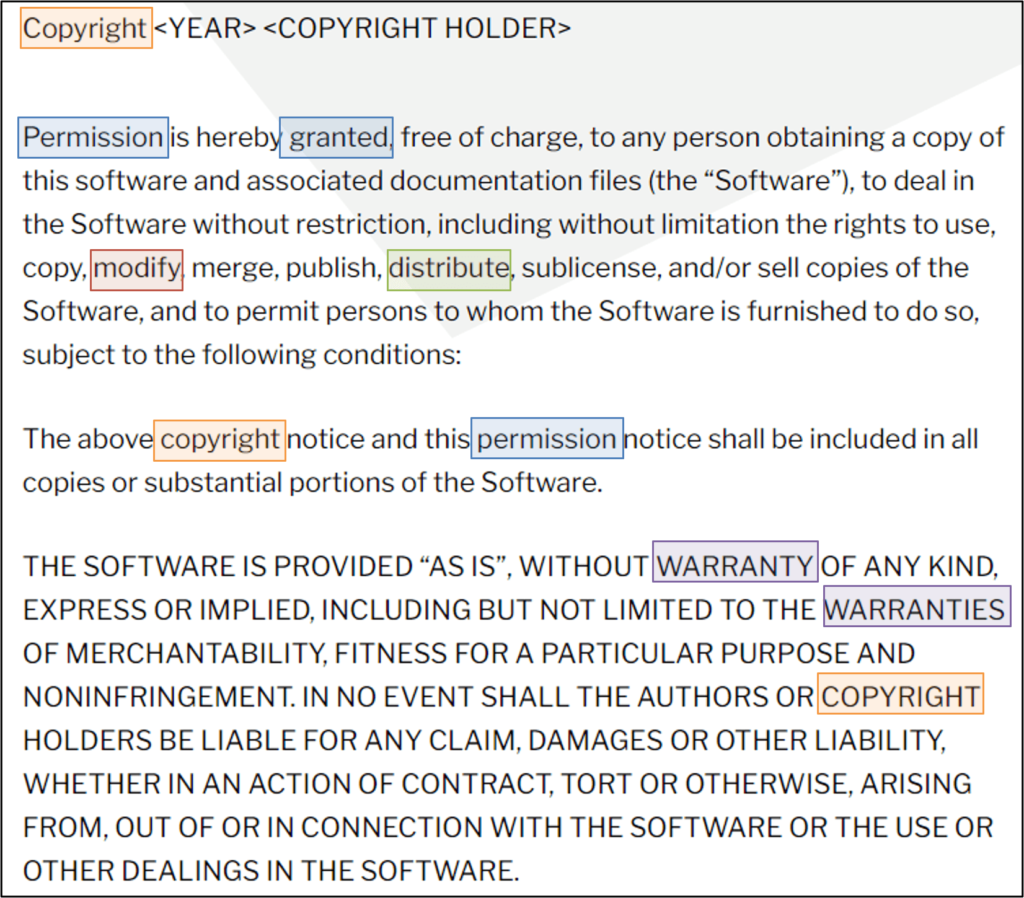

OSSライセンスを効率的に読むためには、以下のようなキーワードで文書を検索すると、記述箇所のあたりを付けるのに役立ちます。

- 許可(permission)、授与(grant)

- ライセンスがユーザーにどのような権利を与えているかを示します。

- 改変(change、modify、modification)

- ソフトウェアをどの程度まで変更できるかを示します。

- 頒布(distribution)

- ソフトウェアの配布や再配布に関する規定が記載されています。

- 免責(disclaimer)、保証(warranty)

- ソフトウェアの使用に関連するリスクと保証の有無が記載されています。

- 著作権(copyright)

- ソフトウェアの著作権情報と使用者の義務が記載されています。

本記事のまとめ

この記事では『OSSライセンス』について、以下の内容を説明しました。

- OSSライセンスの探し方

- OSSライセンスの読み方

お読み頂きありがとうございました。