DDD(ドメイン駆動設計)におけるレイヤードアーキテクチャは、以下の4層に分割することが一般的です。

- コントローラー層(インターフェース層 / プレゼンテーション層)

- ユースケース層(アプリケーション層 / アプリケーションサービス層)

- ドメイン層(リポジトリインターフェース含む)

- インフラストラクチャ層(リポジトリ実装クラス)

しかし、初学者にとっては、上記の各層の違いが分かりにくく、どの層に何を書けば良いのか混乱しがちです。

この記事では、各層の責務を丁寧に整理し、Pythonで書いたシンプルなサンプルコードを通して、レイヤードアーキテクチャについてわかりやすく解説します。

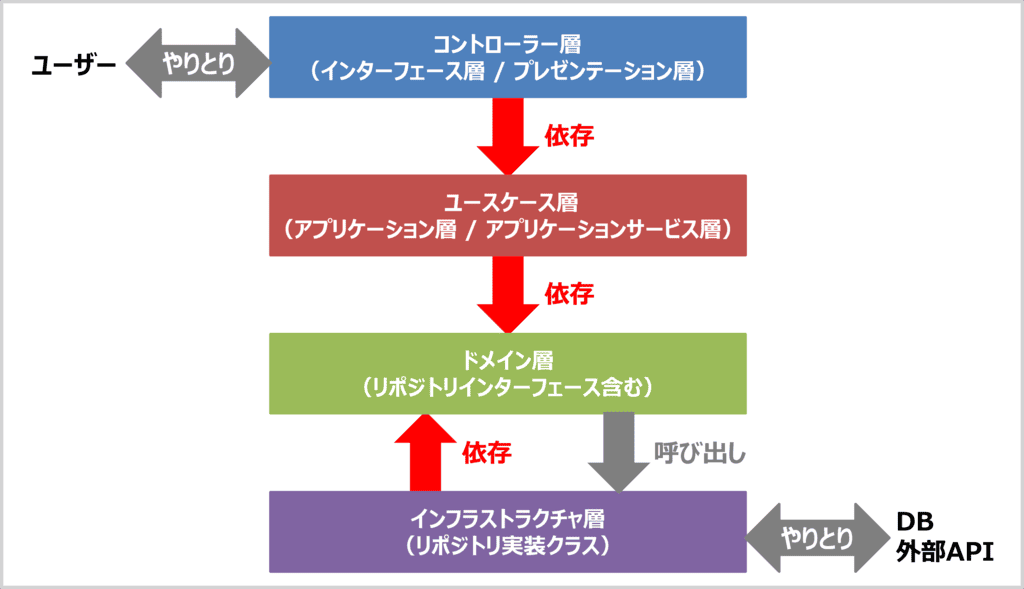

DDDを適用したレイヤードアーキテクチャの全体像

レイヤードアーキテクチャは以下の4層に分割するのが一般的です。

- コントローラー層(インターフェース層 / プレゼンテーション層)

- ユーザーの入力とユースケース層までの橋渡しを行う層。

- 入出力の変換やバリデーションを行い、結果をユーザーに返す。

- ユースケース層(アプリケーション層 / アプリケーションサービス層)

- コントローラー層から呼び出され、ドメイン層のモデル(エンティティ・値オブジェクト)やサービスを利用して処理を組み立て、アプリケーションとしての処理シナリオ(ユースケース)を実現する層。

- ドメイン層(リポジトリインターフェース含む)

- ビジネスルールそのものを表現する層。

- エンティティ、値オブジェクト、ドメインサービス、リポジトリのインターフェースを含み、ユースケース層に対して、アプリで扱うルールや振る舞いを提供する。

- リポジトリのインターフェースだけを含む(実装はインフラストラクチャ層が行う)。

- インフラストラクチャ層(リポジトリ実装クラス)

- DBや外部システムなどの技術的処理を担う層。

- ドメイン層のリポジトリインターフェースを実装する。

レイヤードアーキテクチャの各層の責務と特徴

コントローラー層(インターフェース層 / プレゼンテーション層)

コントローラー層(インターフェース層 / プレゼンテーション層)は、ユーザーの入力とユースケース層までの橋渡しを行う層です。ユーザーからのリクエストを受け取り、内部(ユースケース層)へ正しい形に整えて渡し、結果をユーザーに分かりやすい形で返します。

コントローラー層の責務と特徴を以下に示します。

コントローラー層の責務

- リクエストを受け取る

- ユーザーからの入力(例:HTTPリクエスト)を受け取る。

- APIのエンドポイントを定義し、外部との窓口を提供する。

- 例:

POST /usersで新規ユーザー登録、GET /users/<id>でユーザー情報取得

- 例:

- 入力値をユースケース層に渡せる形にマッピングする

- 「ユーザーからの入力で定義されている型」と「ユースケース層で使用する型」が異なる場合、そのマッピングを行う。

- 例

- 文字列を数値に変換する

- JSONをPythonオブジェクトに変換する

- API仕様の入力を内部ドメインのオブジェクトに変換する

- 例

- 「ユーザーからの入力で定義されている型」と「ユースケース層で使用する型」が異なる場合、そのマッピングを行う。

- 入力値のバリデーションを行う

- 必須入力・型チェック・フォーマットチェックなど

- ユースケース層を呼び出す

- 「このリクエストは何をしたいのか?」に応じて正しいユースケース層を呼び出す。

- レスポンスを整形して返す

- 呼び出したユースケース層の結果をユーザーにわかりやすい形式(例:JSONレスポンス)で返す。

コントローラー層の特徴

- ビジネスロジックは持たない

- 「入力値が正しいかどうか」や「ユーザーが登録済みかどうか」といった「アプリケーションのルール」は知らない

- ただの仲介役・翻訳役に徹する

- 入出力に責任を持つ

- 入力データの形式チェック(型変換、フォーマット調整など)

- 出力データのフォーマット化(JSON, HTML, CLI出力など)

- APIエンドポイントを通じて外部との接点を担う

ユースケース層(アプリケーション層 / アプリケーションサービス層)

ユースケース層(アプリケーション層 / アプリケーションサービス層)は、コントローラー層から呼び出され、ドメイン層のモデル(エンティティ・値オブジェクト)やサービスを利用して処理を組み立て、アプリケーションのシナリオ(ユースケース)を実現する層です。自らビジネスルールを持たず、あくまで「シナリオの調整役」として振る舞います。

ユースケース層の責務と特徴を以下に示します。

ユースケース層の責務

- アプリケーションのシナリオ(ユースケース)を実現する

- アプリケーションにおける一連の処理(ユースケース)を表現する。

- 例:ユーザー登録ユースケース → 「ユーザーが存在するか確認 → 存在しなければ作成 → 保存する」

- ドメイン層にアプリで扱うルールを委譲する

- ビジネスルールの判断やロジックはドメイン層に任せる。

- ドメイン層のモデルやサービスを利用して処理を組み立てる。

- 自身は「どのモデルやサービスを使って処理を組み立てるか」に集中する。

- 自分自身はビジネスロジックを持たず、調整役に徹する

- 入力値を受け取り、ドメイン層に渡す。

- 処理の結果をコントローラー層に返す。

ユースケース層の特徴

- アプリケーションが「何を達成するか」を定義する層

- ドメイン層を呼び出して処理を組み立てる「シナリオ担当」

- 自身はアプリケーションの知識を持たず、処理の流れだけを管理する

- 複数のドメイン操作やリポジトリ操作を組み合わせ、ユースケースを完結させる

ドメイン層(リポジトリ層インターフェース含む)

ドメイン層は、アプリケーションの中心となる層で、ビジネスルールそのものを表現する層でアプリケーションで扱うルールや知識を表現します。例えば、

- メールアドレスには必ず「@」が含まれていること

- ユーザーIDは重複してはいけない

といったルールを、技術的な処理と切り離して表現します。こうしたルールは、DB操作やWeb API呼び出しといった技術的な処理に依存しません。その代わりにドメイン層では、リポジトリのインターフェースを定義し、「保存」「検索」といった処理自体はインフラストラクチャ層に任せます。

ドメイン層には、エンティティ(Entity)、値オブジェクト(Value Object)、ドメインサービス(Domain Service)、リポジトリインターフェース(Repository Interface)などが含まれます。

ドメイン層の責務と特徴を以下に示します。

ドメイン層の責務

- エンティティ(Entity)を定義する

- 一意な識別子を持ち、ライフサイクルの中で状態が変化するオブジェクト

- 例:User(

id,name,email)

- 値オブジェクト(Value Object)を定義する

- 識別子を持たない不変オブジェクト

- 値が同じであれば同一とみなされる

- 不変なので外部から変更できないように定義して、コンストラクタで初期化する

- 例:メールアドレス(

Email)、金額(Money)

- ドメインサービス(Domain Service)を定義する

- 複数のエンティティや値オブジェクトにまたがるビジネスルールを表現

- 特定のエンティティに属さない振る舞いを切り出す場所

- 例:パスワードのハッシュ化、ユーザーのロール確認

- リポジトリインターフェース(Repository Interface)を定義する

- エンティティのライフサイクルを制御する操作を提供(CRUD操作など)

- 「どのように保存するか」は知らず、あくまで抽象契約のみ定義する

- 例:

UserRepository(find_by_id,saveを定義)

ドメイン層の特徴

- アプリケーションの中核:最も重要な層であり、アプリ全体のルールや知識を保持

- ビジネスルールを直接表現する:アプリに関わる判断・ロジックは必ずここに集約

- 外部技術に依存しない:DBやフレームワークが変わってもドメイン層は変更しない

- 純粋でテストしやすい:外部との依存がないためユニットテストが容易

インフラストラクチャ層(リポジトリ実装クラス)

インフラストラクチャ層は、DB操作やWeb API呼び出しといった技術的な処理を担当する層です。ドメイン層で定義されたリポジトリインターフェースを実際に実装します。

ドメイン層との関係

- ドメイン層ではリポジトリインターフェースを定義します(「保存」「検索」といった操作の仕様だけ)。

- インフラストラクチャ層は、そのインターフェースを実際に実装します(例:MySQLを使ってユーザー情報を保存する)。

インフラストラクチャ層の責務と特徴を以下に示します。

インフラストラクチャ層の責務

- ドメイン層のリポジトリインターフェースを実装する

- ドメイン層が定義した抽象契約(例:

UserRepository)を具体的に実装する。 - DBや外部APIを利用してCRUD操作を実現する。

- ドメイン層が定義した抽象契約(例:

- 技術的な処理を担当する

- SQL発行やORM(SQLAlchemy, Django ORMなど)によるDBアクセス

- 外部APIの呼び出し(REST, gRPCなど)

- ファイル入出力(CSV, JSON, 画像保存など)

インフラストラクチャ層の特徴

- 技術的関心事を引き受ける

- アプリケーションのルールではなく、永続化や通信といった技術的処理を担う。

- 置き換え可能性が高い

- DB(MySQL → PostgreSQL)や外部サービスの切り替えも、この層を差し替えるだけで可能になる。

レイヤードアーキテクチャにおける各層の依存関係

レイヤードアーキテクチャは、ソフトウェアを「層(レイヤ)」に分けて設計する方法です。図のように上下にレイヤを並べ、上位のレイヤが下位のレイヤに依存するのが特徴です。

[ コントローラー層(インターフェース層 / プレゼンテーション層) ]

↓

[ ユースケース層(アプリケーション層 / アプリケーションサービス層) ]

↓

[ ドメイン層(リポジトリインターフェース含む) ]

↓

[ インフラストラクチャ層(リポジトリ実装クラス) ]基本的には「直下のレイヤ」に依存しますが、必ずしもそれだけに限定されません。例えば、ユースケース層が直接インフラストラクチャ層に依存するケースや、コントローラー層がドメイン層を呼び出すケースもあります。

DDD(ドメイン駆動設計)を取り入れた場合

レイヤードアーキテクチャにDDDの考え方を適用すると、DIP(依存関係逆転の原則)を用いて、下のような依存関係になります。

[ コントローラー層(インターフェース層 / プレゼンテーション層) ]

↓

[ ユースケース層(アプリケーション層 / アプリケーションサービス層) ]

↓

[ ドメイン層(リポジトリインターフェース含む) ]

↑

[ インフラストラクチャ層(リポジトリ実装クラス) ]純粋なレイヤードアーキテクチャとの違いは、ドメイン層とインフラ層の依存関係が逆転していることです。

- ユースケース層 → ドメイン層のインターフェースに依存

- 例:

UserRepositoryというインターフェースを利用する。

- 例:

- インフラストラクチャ層 → ドメイン層のインターフェースを実装

- 例:

UserRepositoryImplとしてDB操作を実装する。

- 例:

これにより、ユースケース層やドメイン層のコードは具体的なDBや外部サービスに依存しなくなります。もしDBをMySQLからPostgreSQLに切り替える、外部APIを差し替えるといった変更があっても、ユースケース層やドメイン層のコードは修正不要で、インフラストラクチャ層の実装を入れ替えるだけで済みます。

この考え方を「依存性逆転の原則(DIP)」と呼びます。

ここで重要なのは、ドメイン層は上位層を一切知らないという点です。ドメイン層は純粋に「アプリケーションで扱うルール」を表現するだけで、コントローラーやユースケースの存在を意識しません。

また、ユースケース層はドメイン層のインターフェースに依存する形をとります。例えばUserUseCaseはUserRepositoryに依存しますが、それがSQLiteなのかPostgreSQLなのかは知りません。「どの実装を使うか」はインフラ層で決まります。

Pythonで書くシンプルDDD

ここでは「ユーザーを新規登録する」というシンプルなユースケースを例に、4層に分けて実装してみます。

フォルダ構成

myapp-ddd/ ← プロジェクトのルート

├── main.py ← エントリーポイント(Flask起動 & 依存注入)

└── myapp/ ← アプリケーション本体

├── controller/ ← コントローラー層(外部I/Oとの接点)

│ └── user_controller.py

├── usecase/ ← ユースケース層(アプリケーションのシナリオ)

│ └── user_usecase.py

├── domain/ ← ドメイン層(ビジネスルール)

│ ├── user.py

│ ├── user_repository.py

│ └── user_service.py

└── infrastructure/ ← インフラストラクチャ層(技術的な処理)

└── user_repository_impl.pyコントローラー層(controller/user_controller.py)

from flask import Flask, request, jsonify

from myapp.usecase.user_usecase import UserUseCase

app = Flask(__name__)

# main.py から依存注入される

user_usecase: UserUseCase = None

@app.route("/users", methods=["POST"])

def create_user():

"""

ユーザー登録API

- ユーザーからの入力は JSON (文字列形式)

- ユースケース層では int や ValueObject を使う

- コントローラーで型変換・マッピングを行う

"""

data = request.json

try:

# 入力マッピング (string → int)

user_id = int(data["id"])

email = data["email"]

name = data["name"]

# ユースケース呼び出し

user_usecase.register(user_id, email, name)

# 結果を JSON 形式に整形して返す

return jsonify({

"status": "success",

"message": f"ユーザー登録成功: id={user_id}, email={email}, name={name}"

}), 201

except Exception as e:

return jsonify({

"status": "error",

"message": str(e)

}), 400

@app.route("/users/<user_id>", methods=["GET"])

def show_user(user_id):

"""

ユーザー情報取得API

- URLパラメータは文字列 (str)

- ユースケース層では int を使うため変換する

"""

try:

user = user_usecase.fetch_user(int(user_id))

if user:

# ドメイン層のオブジェクト → JSON にマッピング

return jsonify({

"id": user.user_id,

"name": user.name,

"email": user.email.address

}), 200

else:

return jsonify({"message": "ユーザーが見つかりません"}), 404

except Exception as e:

return jsonify({"status": "error", "message": str(e)}), 400- 入力マッピング

- HTTPのJSONはすべて文字列扱いになりがち。

- 例えば

idはstrで来るが、ユースケース層はintを期待しているのでint(data["id"])で変換している。

- 出力マッピング

- ユースケース層から返ってくるのは

Userエンティティ。 - 直接返すのではなく、JSONに変換してクライアントに返す。

- ユースケース層から返ってくるのは

ユースケース層(usecase/user_usecase.py)

from myapp.domain.user_service import UserService

from myapp.domain.user import User, Email

from typing import Optional

class UserUseCase:

"""アプリケーションのユースケースを実現する層"""

def __init__(self, user_service: UserService):

self.user_service = user_service

def register(self, user_id: int, email: str, name: str) -> None:

"""

ユーザー登録のユースケースを実行する。

- すでにユーザーが存在するか確認

- 存在しなければ新規登録

"""

existing_user = self.user_service.get_user(user_id)

if existing_user:

raise ValueError("このユーザーIDはすでに登録されています")

self.user_service.register_user(user_id, email, name)

def fetch_user(self, user_id: int) -> Optional[User]:

"""

ユーザー情報取得のユースケースを実行する。

"""

return self.user_service.get_user(user_id)- ビジネスルール(例:Emailの正しさ判定)は持たない

- ユースケース層はドメイン層(

UserService)を呼び出してシナリオ(存在確認 → 登録)を組み立てる。 - 「Emailの形式が正しいか?」「Userをどう保存するか?」といったルールはドメイン層が担当する。

- つまり、処理の流れはユースケース層が決めるが、ビジネスルールの中身はドメイン層に丸投げするのがDDDの基本。

ドメイン層

Entity & Value Object(domain/user.py)

from dataclasses import dataclass

# Value Object: Email

@dataclass(frozen=True)

class Email:

"""メールアドレスを表す値オブジェクト(不変)"""

address: str

def __post_init__(self):

if "@" not in self.address:

raise ValueError("Invalid email address")

# Entity: User

class User:

"""ユーザーを表すエンティティ(一意なIDを持つ)"""

def __init__(self, user_id: int, email: Email, name: str):

self.user_id = user_id # 識別子

self.email = email # 値オブジェクトを属性に持つ

self.name = name

def change_email(self, new_email: Email):

"""ユーザーのメールアドレスを変更する"""

self.email = new_email

def __repr__(self):

return f"User(id={self.user_id}, name={self.name}, email={self.email.address})"- Value Object(Email)

- 不変(

frozen=Trueにより変更不可) - 「@が含まれているか」などのバリデーションを自分で担う

- つまり「正しい状態しか存在できないオブジェクト」

- 不変(

- Entity(User)

- 一意なID(

user_id)を持ち、ライフサイクルの中で状態が変わりうる Emailを属性に持ち、ビジネスルールに基づいて操作される- メールアドレスの変更メソッドを持っている → 「状態変化が許される」ことがエンティティの特徴

- 一意なID(

Repository Interface(domain/user_repository.py)

from abc import ABC, abstractmethod

from typing import Optional

from myapp.domain.user import User

class UserRepository(ABC):

"""

ユーザー情報の永続化操作を定義するリポジトリインターフェース。

具体的な実装はインフラストラクチャ層に委ねる。

"""

@abstractmethod

def find_by_id(self, user_id: int) -> Optional[User]:

"""

指定のユーザーIDに該当するユーザーを返す。

Args:

user_id (int): 検索対象のユーザーID。

Returns:

Optional[User]: ユーザーが存在する場合はUserオブジェクト、存在しない場合はNone。

"""

pass

@abstractmethod

def save(self, user: User) -> None:

"""

ユーザー情報を保存または更新する。

Args:

user (User): 保存したいユーザーオブジェクト。

Returns:

None

"""

pass- ここではインターフェース(抽象クラス)だけ実装する。

- インフラストラクチャ層がこれを実装することで、DBやファイルシステムに依存せずにドメイン層を保てる。

Domain Service(domain/user_service.py)

from typing import Optional

from myapp.domain.user_repository import UserRepository

from myapp.domain.user import User, Email

class UserService:

"""

ドメインサービス。

- エンティティ単体に置くと不自然または肥大化する「ルール」をまとめる。

- リポジトリの「抽象」に依存して確認・保存を指示する(実装詳細は知らない)。

"""

def __init__(self, user_repository: UserRepository):

self.user_repository = user_repository

def register_user(self, user_id: int, email_str: str, name: str) -> None:

"""

ユーザー登録のルールを適用してユーザーを作成・保存する。

流れ:

1) メール文字列から Email 値オブジェクトを生成(形式チェックは Email 側)

2) ID の重複有無をリポジトリ経由で確認

3) 問題なければ User を生成し、保存を指示(実装はインフラ層)

Raises:

ValueError: ID が既に使われている場合

"""

email = Email(email_str) # 値オブジェクト側で形式バリデーション

existing = self.user_repository.find_by_id(user_id)

if existing is not None:

raise ValueError("User with this ID already exists")

user = User(user_id, email, name)

self.user_repository.save(user)

def get_user(self, user_id: int) -> Optional[User]:

"""

ユーザーIDでユーザーを取得する(保存実装は知らない/委譲する)。

"""

return self.user_repository.find_by_id(user_id)- エンティティだけに置くと不自然・肥大化する「ルール」を外出ししてまとめる場所です。

- 例えば「複数のエンティティをまたぐ判定(例: ユーザー登録時にIDの重複がないか)」や、「そのデータがすでにDBに保存済みかどうかの永続化の確認」といった処理を行います。

- 技術的処理(SQLやHTTP)は持ちません。技術的な処理はインフラストラクチャ層が担当します。

インフラストラクチャ層(infrastructure/user_repository_impl.py)

import sqlite3

from typing import Optional

from myapp.domain.user_repository import UserRepository

from myapp.domain.user import User, Email

class SQLiteUserRepository(UserRepository):

"""SQLiteを使ったユーザーリポジトリ実装"""

def __init__(self, db_path: str = "myapp.db"):

self.db_path = db_path

self._initialize_db()

def _initialize_db(self):

"""テーブルがなければ作成"""

conn = sqlite3.connect(self.db_path)

cursor = conn.cursor()

cursor.execute("""

CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (

id INTEGER PRIMARY KEY,

email TEXT NOT NULL,

name TEXT NOT NULL

)

""")

conn.commit()

conn.close()

def find_by_id(self, user_id: int) -> Optional[User]:

"""ユーザーIDで検索"""

conn = sqlite3.connect(self.db_path)

cursor = conn.cursor()

cursor.execute("SELECT id, email, name FROM users WHERE id = ?", (user_id,))

row = cursor.fetchone()

conn.close()

if row:

return User(user_id=row[0], email=Email(row[1]), name=row[2])

return None

def save(self, user: User) -> None:

"""ユーザーを保存(INSERT or REPLACE)"""

conn = sqlite3.connect(self.db_path)

cursor = conn.cursor()

cursor.execute("""

INSERT OR REPLACE INTO users (id, email, name)

VALUES (?, ?, ?)

""", (user.user_id, user.email.address, user.name))

conn.commit()

conn.close()- インフラストラクチャ層は「技術的な処理」を担当します。

- 今回は SQLite を利用して、ユーザー情報をDBに保存・取得できるようにしました。

UserRepository(ドメイン層で定義されたインターフェース)を継承し、実際の保存先(SQLite DB)を実装。UserService(ドメインサービス)やUserUseCase(ユースケース層)は 、この実装がSQLiteなのか、PostgreSQLなのか、ファイル保存なのか知りません。- DIP(依存性逆転の原則)のおかげで、上位層のコードは変更不要です。

- これにより、

UserService(ドメインサービス)やUserUseCase(ユースケース層)は 「UserRepositoryが使える」 ことだけを知っていて、具体的に「どこに保存されているか」は知らなくて済みます。

今回の例ではSQLiteを使いましたが、もしMySQLやPostgreSQLを使いたい場合でも、UserRepositoryインターフェースを実装した別のクラス(例:MySQLUserRepository)を用意して差し替えるだけで対応できます。これが依存性逆転の原則(DIP)の大きな利点で、ユースケース層やドメイン層のコードを一切変更せずに、保存先や外部サービスを切り替えられるのです。

main.py

from myapp.controller import user_controller

from myapp.usecase.user_usecase import UserUseCase

from myapp.domain.user_service import UserService

from myapp.infrastructure.user_repository_impl import SQLiteUserRepository

# 依存関係を組み立てる

repo = SQLiteUserRepository("myapp.db")

service = UserService(repo)

usecase = UserUseCase(service)

# Flaskコントローラに依存を注入

user_controller.user_usecase = usecase

if __name__ == "__main__":

user_controller.app.run(debug=True, host="0.0.0.0", port=5000)SQLiteUserRepository(インフラ層の実装)を作成UserService(ドメインサービス)に渡すUserUseCase(ユースケース層)に渡す- そのユースケースをコントローラ層に注入

- 最後に Flask サーバーを起動

【補足】動かす方法(WSL上の場合)

まず、WSLのプロジェクトルートで仮想環境を作り、入ります。

# 仮想環境を作る(初回のみ)

python3 -m venv .venv

# 仮想環境に入る

source .venv/bin/activateターミナルの先頭が (.venv) となればOKです。

次に、必要なライブラリをインストールします。

pip install flask次に、プロジェクトのルート (myapp-ddd/)で以下のコマンドを実行して、サーバーを起動します。

python main.pyすると、以下のように起動ログがでます。

(.venv) user01@Ubuntu:~/work/myapp-ddd$ python main.py

* Serving Flask app 'myapp.controller.user_controller'

* Debug mode: on

WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.

* Running on all addresses (0.0.0.0)

* Running on http://127.0.0.1:5000

* Running on http://172.27.236.162:5000

Press CTRL+C to quit

* Restarting with stat

* Debugger is active!

* Debugger PIN: 294-647-968ユーザー登録の動作確認は別ターミナルで以下のコマンドを実行します。

curl -X POST -H "Content-Type: application/json" \

-d '{"id":"1","email":"test@example.com","name":"太郎"}' \

http://127.0.0.1:5000/usersレスポンス例

{

"status": "success",

"message": "ユーザー登録成功: id=1, email=test@example.com, name=太郎"

}登録したユーザー取得の動作確認は別ターミナルで以下のコマンドを実行します。

curl http://127.0.0.1:5000/users/1レスポンス例

{

"id": 1,

"name": "太郎",

"email": "test@example.com"

}本記事のまとめ

この記事では、DDD(ドメイン駆動設計)を適用したレイヤードアーキテクチャについて、4層それぞれの責務と特徴を整理し、Pythonのサンプルコードを通して解説しました。

- コントローラー層(インターフェース層 / プレゼンテーション層)

- ユーザーからの入力を受け取り、ユースケース層に渡す「窓口」。

- 入力値のバリデーションや型変換を行い、出力をユーザーに返す役割。

- ユースケース層(アプリケーション層 / アプリケーションサービス層)

- アプリケーションのシナリオ(ユースケース)を表現する層。

- ビジネスルールは持たず、ドメイン層のモデルやサービスを組み合わせて処理を組み立てる。

- ドメイン層(リポジトリインターフェース含む)

- アプリケーションの中心。

- ビジネスルールを直接表現し、エンティティ、値オブジェクト、ドメインサービス、リポジトリインターフェースを含む。

- 外部技術に依存せず、純粋な形でルールを保持する。

- インフラストラクチャ層(リポジトリ実装クラス)

- 技術的処理を担当する層。

- ドメイン層で定義されたリポジトリインターフェースを実装し、DBや外部サービスとの接続を担う。

今回のサンプルは「ユーザー登録」というシンプルなユースケースでしたが、同じ考え方を応用すれば、より複雑なアプリケーションにも対応できます。

お読み頂きありがとうございました。