ITの現場でよく耳にする言葉に、サーバーに「接続する」「ログインする」「侵入する」があります。似たような印象を受けるかもしれませんが、それぞれ意味が異なります。

また、こうした用語を正しく理解するには、まず「サーバーとは何か?」をしっかりと押さえておくことも大切です。

この記事では、「サーバーの役割や種類」といった基本的なところから、「接続」「ログイン」「侵入」の違いまで、順を追ってわかりやすく解説していきます。

サーバーとは?

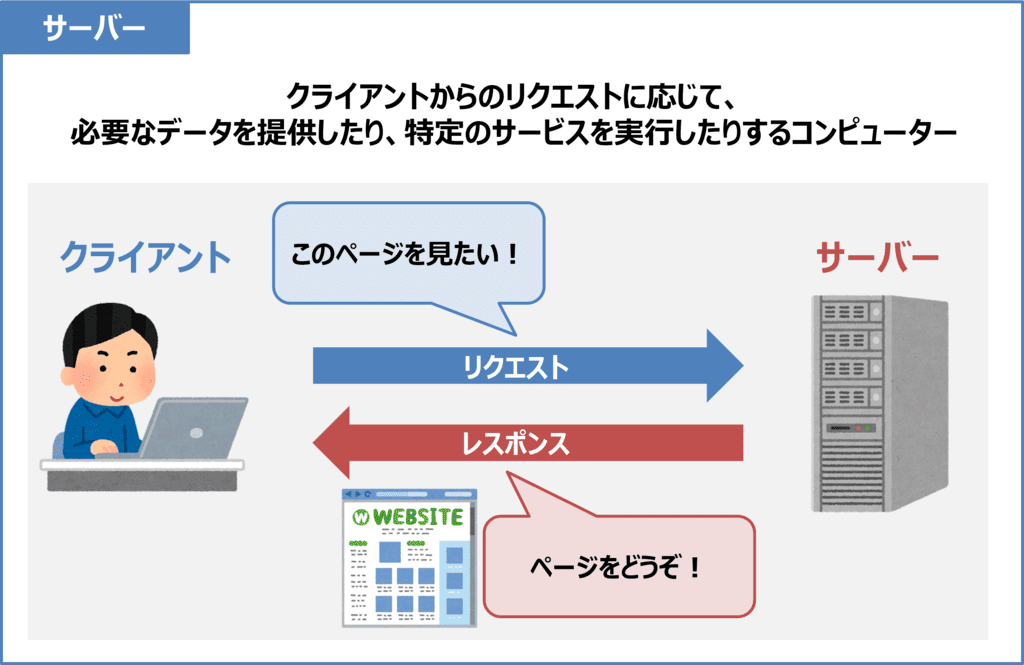

サーバーとは、他のコンピューター(クライアント)からのリクエスト(要求)に応じて、必要なデータ(情報)を提供したり、特定のサービス(機能)を実行したりするコンピューターのことを指します。

物理的なコンピューターや仮想マシンに、Linuxなどのサーバー用のOS(オペレーティングシステム)をインストールすることで、そのコンピューターはサーバーとして機能するようになります。つまり、ハードウェア自体が「サーバー専用」に作られていなくても、適切なOSやソフトウェアを導入すれば、そのコンピューターはサーバーとして機能します。

「ビールサーバー」という言葉があるように、「サーバー」という言葉はもともと「サーブ(Serve)=提供する」という意味があります。つまり、「サーバー」とは何かを差し出したり、与えたりする存在のことです。この言葉がコンピューターやインターネットの世界で使われると、「このページを見たい」「このメールを読みたい」といったリクエストに応じて、「必要なデータやサービスを提供する」コンピューターという意味になるのです。

「サーバー」という言葉はコンピューターそのもの(ハードウェア)を指すだけでなく、その上で動作するソフトウェア(サーバープログラム)を指すこともあります。たとえば、Webサーバーとして有名な「Apache」や「Nginx」などは、ソフトウェアの名前です。これらのソフトウェアが、リクエストを受け取って処理を行い、HTMLなどのデータを返しています。

サーバーの種類

「サーバー」と一言でいっても、実はいろいろな種類があります。私たちが普段よく使っているサーバーには、たとえばこんなものがあります。

サーバーの種類

- Webサーバー

- Webサイトを表示するためのデータを提供してくれるサーバーです。

- パソコンやスマートフォンから「このページが見たい」とリクエスト(要求)が来たら、そのページを表示するのに必要なHTMLファイルや画像、CSS、JavaScriptなどを送り返してくれます。

- 例えば、「Webの機能を提供するソフトウェア(例:ApacheやNginx)をサーバーにインストールして稼働させることで、そのコンピューターはWebサーバーとして機能するようになります。

- メールサーバー

- メールサーバーとは、メールの送受信を管理・処理してくれるサーバーです。

- メールを送ったり受け取ったりする際に、このサーバーが裏で働いています。

- 例えば、「メールの機能を提供するソフトウェア(例:PostfixやDovecot)」をサーバーにインストールして稼働させることで、そのコンピューターはメールサーバーとして機能するようになります。

- ファイルサーバー

- ファイルサーバーとは、ファイルの保存や共有を行うためのサーバーです。

- クライアントから「このファイルを開きたい」「保存したい」というリクエスト(要求)が来たら、サーバーに保存されているファイルデータを提供します。

- 例えば、「ファイル共有の機能を提供するソフトウェア(例:SambaやFTPサーバー)」をサーバーにインストールして稼働させることで、そのコンピューターはファイルサーバーとして機能するようになります。

- データベースサーバー

- アプリケーションやWebサービスが扱うデータを保存・管理・提供するためのサーバーです。

- ECサイトの商品情報やユーザーの登録情報などは、データベースに保存されており、必要に応じてこのサーバーから読み書きされます。

- 例えば、「データベースの機能を提供するソフトウェア(例:MySQL、PostgreSQL、MongoDBなど)」をサーバーにインストールして稼働させることで、そのコンピューターはデータベースサーバーとして機能するようになります。

- DNSサーバー

- インターネット上でドメイン名とIPアドレスを相互に変換する役割を持つサーバーです。

- Webサイトの名前(例:

www.example.com)という名前を入力すると、それに対応するIPアドレスを返してくれます。 - 例えば、「DNSの機能を提供するソフトウェア(例:BINDやUnbound)」をサーバーにインストールして稼働させることで、そのコンピューターはDNSサーバーとして機能するようになります。

このように、サーバーの種類によって、提供するデータや実行するサービスが異なります。用途に応じて必要なソフトウェアをインストールし、その役割に応じて「○○サーバー」と呼んでいるというイメージです。

また、1台のサーバーに複数の機能を持たせることも可能です。たとえば、1台のコンピューターにWebサーバーとデータベースサーバーの両方のソフトウェアをインストールすれば、Webページの配信とデータ管理の両方を同時にこなすことができます。

「サーバー」の対義語は「クライアント」

「サーバー」の反対の意味を持つ言葉は「クライアント」です。

サーバーは「何かを提供する側」であるのに対して、クライアントは「それを受け取る側」や「リクエスト(要求)する側」という意味です。

クライアントと聞くと、人間のお客さんをイメージするかもしれませんが、ここで言うクライアントはサーバーに「何かをください」と頼むコンピューターやソフトウェアのことを指します。

たとえば、私たちがふだん使っているパソコンやスマートフォンなどの機器は、Webページを見たり、メールを受信したりするときに、サーバーに「この情報をください」とリクエストを送っています。つまり、これらの機器もクライアントとして動いているのです。

簡単に言えば、

- サーバー:サービスや情報を「提供する側」

- クライアント:サービスや情報を「受け取る側」

という関係になっています。

「サーバー」と「パソコン(PC)」の違い

サーバーとパソコン(PC)は、どちらも「コンピューター」であるという点では共通していますが、その役割や使われ方は大きく異なります。

サーバーは、他のコンピューターにデータやサービスを提供するためのコンピューターです。サーバーは、クライアントからのリクエストに応じて、必要な情報を返す役割を持っています。そのため、基本的にサーバーは24時間365日ずっと稼働し続けるように設計されており、長時間の運用に耐えられるよう、安定性や耐久性が重視されています。また、一度に多くのユーザーに対応するため、処理性能も高くなっているのが一般的です。

一方、パソコン(PC)は、個人が直接操作して使うためのコンピューターです。自宅や職場で、インターネットを閲覧したり、文書を作成したり、音楽や動画を楽しんだりするのに使われます。パソコンは、必要なときに電源を入れて使い、使い終わったら電源を切るという使い方が一般的です。また、持ち運びやすさや価格、操作のしやすさといった点が重視されるため、サーバーほどの性能や耐久性は求められません。

つまり、サーバーは「他のコンピューター(クライアント)のために働くコンピューター」、パソコンは「自分で直接使うためのコンピューター」と言えます。同じような部品を使っていても、目的や設計がまったく異なるのです。

「サーバーに接続する」とは?

「サーバーに接続する」とは、パソコンやスマートフォンなどの端末から、インターネットや社内ネットワークを通じてサーバーと通信できる状態にすることを指します。

例

- Webブラウザで

https://example.comにアクセスする → Webサーバーに接続している - ターミナルでSSH(Secure Shell)を使ってリモートサーバーに接続する → SSHサーバーに接続している

サーバーに接続するのは「会話を始めるために電話をかける」ようなものです。接続しただけでは、まだ“誰か”とは名乗っていないので「未認証」の状態です。

「サーバーにログインする」とは?

「サーバーにログインする」とは、そのサーバーの利用者として、認証を受けてアクセス権を得ることを指します。つまり、「自分は〇〇というユーザーですよ」と名乗って、サーバーに認めてもらうことです。ログイン後は、そのサーバーの中にあるファイルを読んだり、設定を変更したりといった操作が可能になります。

サーバーは基本的に、家や会社のパソコンとは違って、遠く離れた場所(データセンターなど)に設置されているのが一般的です。ですが、特別なソフト(ターミナルやリモート接続ツール)を使えば、自分のパソコンからその遠くのサーバーにアクセスして、あたかも目の前にあるかのように操作することができます。

たとえば、自宅にいながらでも、アメリカやヨーロッパにあるサーバーにログインして、中の設定を変えたり、ファイルを操作したりすることができます。これが「サーバーにログインする」ということです。

認証の方法には以下のような方法があります。

| 認証方法 | 説明 |

|---|---|

| ID+パスワード | 最も一般的な方法。Webアプリなどで使われる |

| SSH鍵認証 | 公開鍵・秘密鍵を使って、安全にSSH接続する方法 |

| 2段階認証(2FA) | パスワード+スマホアプリやSMSなどで二重に確認する方法 |

例

- Webアプリでログイン画面にID・パスワードを入力する

- SSHで秘密鍵を使ってログインする

「サーバーに侵入する」とは?

「サーバーに侵入する」とは、正規の手続き(認証)を経ずに、無断で他人のサーバーにアクセスすることを指します。侵入は犯罪行為です。

例

- 他人のIDやパスワードを盗んでログインする

- 脆弱性を突いて、管理者権限を奪ってシステムを操作する

「ログイン」と「侵入」はまったく別物です。ログインは許可されたユーザーが、正規の手続きでアクセスすることであり、侵入は許許可なく不正にアクセスすることです。

本記事のまとめ

この記事では、「サーバーの役割や種類」といった基本的なところから、サーバーに「接続する」「ログインする」「侵入する」という、似ているようで意味の異なる3つの言葉について解説しました。

- 接続する:サーバーと通信できる状態をつくること(会話を始めるための準備段階)

- ログインする:ユーザーとしてサーバーに認証され、正式に利用できる状態になること

- 侵入する:正規の手続きを経ずに、無断で不正にアクセスすること(犯罪)

それぞれの違いを理解しておくことは、ITの現場での会話やトラブル対応の場面でも非常に役立ちます。また、こうした用語の背景にある「サーバーの役割」や「クライアントとの関係」についても知っておくことで、より深い理解につながります。

お読み頂きありがとうございました。